HERE GOES INVISIBLE HEADER

FOMO: Woran Eltern erkennen, dass ihre Kinder (oder sie selbst) darunter leiden

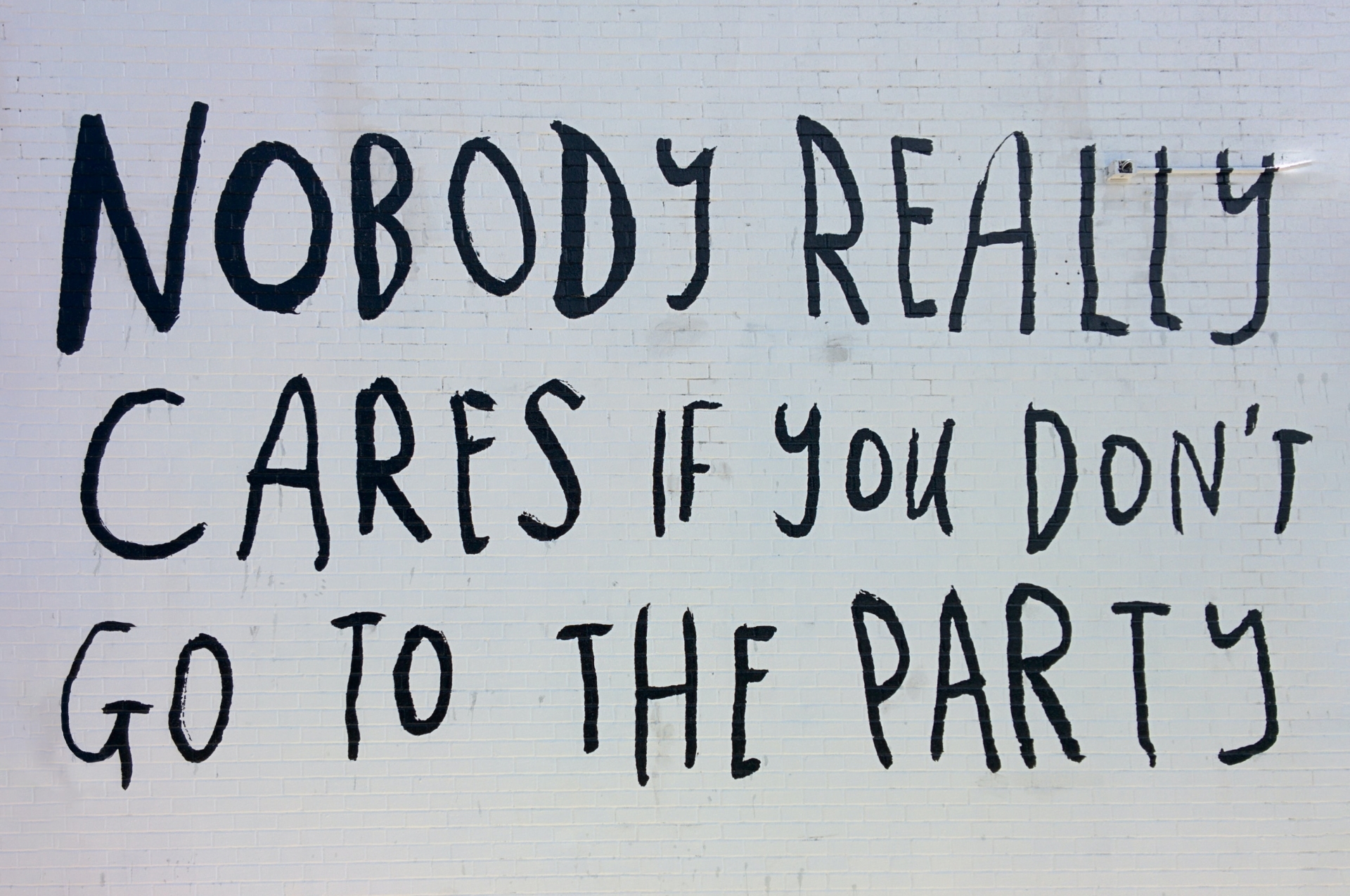

Eine Nachricht verpasst, ein tolles Shopping-Angebot verschlafen oder Neugier nach dem Instagram-Feed – der Griff zum Smartphone kann manische Züge haben. Wer sein Smartphone für ein paar Stunden ausschaltet, hat schnell das Gefühl, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein. Doch ist die Angst, etwas zu verpassen, überhaupt gesund für die Psyche? (Foto: Sigmund / Unsplash)

- 1Was ist FOMO (fear of missing out)?

- 2Was hat FOMO mit Smartphones zu tun?

- 3Woran erkennt man FOMO?

- 4Was steckt hinter FOMO?

- 5Wie kann man FOMO überwinden?

Was ist FOMO (fear of missing out)?

Obwohl es sich nach einem Jugendwort anhört, betrifft FOMO auch erwachsene Personen. Menschen, die unter „fear of missing out“ – zu Deutsch „Angst, etwas zu verpassen“ – leiden, beschleicht ständig das Gefühl, dass

- andere etwas Großartiges erleben, während sie selbst nicht dabei sind.

- sie nicht mitreden können.

- sie nicht mehr zu einer bestimmten Gruppe dazugehören.

- sie Insider-Witze nicht verstehen könnten.

- sie einsam sind.

Die Angst, nicht dazuzugehören, äußert sich bei Betroffenen in geringem Selbstbewusstsein, geringer Selbstzufriedenheit und einem schlechten Gemütszustand. Wichtig: FOMO ist keine anerkannte psychische Krankheit wie Computerspielsucht oder Depression. Die Zusammenhänge zwischen sozialen Medien und der Angst vor sozialer Ausgrenzung werden aber seit fast einem Jahrzehnt von Psycholog*innen thematisiert. Der Begriff „fear of missing out“ wurde sogar 2013 in das Oxford Dictionary aufgenommen.

Was hat FOMO mit Smartphones zu tun?

Nicht nur Teenager können durch WhatsApp, Instagram und Co. ständig nachverfolgen, was ihre Freunde, Bekannten oder Idole gerade tun. Auch Erwachsene ertappen sich öfter dabei, wie sie neugierig Kolleg*innen oder Freunde in den Netzwerken aufsuchen, um nachzuforschen, wie gut oder schlecht es ihnen momentan geht. Andersherum haben Smartphone-Kameras und soziale Netzwerke dazu geführt, dass wir unseren Alltag – vor allem in optimierter Form – exponieren. Sich selbst darzustellen, wurde ganz selbstverständlich ein Teil der modernen Beziehungspflege. Übertrieben gesagt: Nur wer aktiv an sozialen Netzwerken teilnimmt, wird als Teil von Beziehungen, Freundschaften oder sogar Familien wahrgenommen. Ständig das Leben anderer zu verfolgen und das eigene Leben darzustellen, hat leider den sozialen Druck vor allem auf Heranwachsende deutlich verstärkt.

Woran erkennt man FOMO?

Es existiert eine Reihe von Hinweisen darauf, dass jemand an FOMO leiden könnte. Wohlgemerkt ist nicht jede*r, bei der oder dem zwei oder drei Merkmale zutreffen, automatisch von FOMO betroffen. Je mehr Symptome aber zutreffen, umso eher lässt sich darauf schließen, dass psychische Beeinträchtigungen wie Angstzustände oder Depressionen vorhanden oder am Entstehen sein könnten.

- Es fällt schwer, das Smartphone beiseitezulegen. Ständig wird nachgeschaut, ob auf Instagram, YouTube oder TikTok neue spannende Beiträge zu finden sind. Das Scrollen und Wischen zum jeweils nächsten Beitrag nimmt kein Ende. Das Smartphone wird sogar bei der Nahrungseinnahme oder auf dem "stillen Örtchen" nicht aus der Hand gelegt.

- Es fällt schwer, allein zu sein. Einsamkeit wird als extrem belastend empfunden. Entlastung wird nur dadurch erreicht, sich mit jemandem zu verabreden, zu chatten oder unter Menschen zu gehen.

- Neue Folgen der Lieblingsserie oder neue Filme können nicht schnell genug angeschaut werden. Zu groß die Neugier, was in der nächsten Episode passiert, und zu groß die Angst, im Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr mitreden zu können.

- Jede Alltäglichkeit muss fotografiert und auf sozialen Netzwerken geteilt werden: das Mittagessen, eine Tasse Kaffee, der Einkauf, das eigene Outfit, Selfies etc.

- Die Sorge, etwas zu verpassen ist ständiger Begleiter. Sogar auf Partys oder Veranstaltungen schleicht sich das Gefühl ein, dass es woanders noch aufregender zugeht.

- Während offizieller Auszeiten, an Wochenenden oder im Urlaub werden regelmäßig das Mail-Programm oder die Social-Media-Apps geöffnet.

- Einladungen, verlockende Angebote beim Online-Shopping, unnötige Gespräche oder Chats – es fällt Betroffenen schwer, „Nein“ zu sagen.

- Ausgaben überschreiten gelegentlich oder ständig den eigenen finanziellen Rahmen.

Was steckt hinter FOMO?

Hinter FOMO steckt eine Verlustangst, nämlich die Angst, sozial ausgeschlossen zu werden bzw. soziale Kontakte zu verlieren. Dazu zählt auch die Angst, abgelehnt zu werden, welche Betroffene dadurch bekämpfen, indem sie ständig Anerkennung provozieren und versuchen – teils unrealistische – Erwartungen zu erfüllen. Ein weiteres Motiv hinter FOMO bildet das Streben nach Kontrolle sozialer Beziehungen, indem Betroffene versuchen, bei möglichst jeder „Grüppchenbildung“ teilzunehmen und Einfluss zu nehmen. Letztendlich wird ein unrealistisches Maß an Sicherheit angepeilt, in dem man möglichst „auf mehrere Pferde setzt“.

Wie kann man FOMO überwinden?

Für Erwachsene, aber auch Jugendliche, die mit FOMO zu kämpfen haben, gibt es mehrere Schritte, wie sie aus der Angstfalle herauskommen können. Hier ein paar generelle Handlungsempfehlungen:

FOMO verstehen und reflektieren

Zuerst gilt es, den Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Gemütszustand zu verstehen. Ein Medientagebuch kann hierbei helfen: für jeden Tag ein kurzer Eintrag, mit den persönlichen Mediennutzungszeiten und dem Tageszustand – das reicht.

Smartphone-Reduktion

Der nächste Schritt ist, die Nutzung sozialer Medien und des Smartphones bewusst zu reduzieren. Das muss nicht immer radikal sein. Eine schrittweise Reduzierung hilft, sich dabei nicht zu überfordern: von vier auf drei Stunden, in der nächsten Woche von drei auf zwei Stunden etc. So ist die „freie Zeit“ besser planbar. Eltern sollten ihre Kinder dabei nicht zur Reduzierung zwingen, sondern ihnen helfen, das Problem zu verstehen und damit umzugehen. In einer entspannten Gesprächsatmosphäre kann erklärt werden, dass sich die schlechte Laune durch die Mediennutzung verschlimmert und welche Alternativen existieren. Jugendliche sollten eigenständig überlegen, wie lange sie täglich und wöchentlich überhaupt online sein wollen. Im nächsten Schritt können sie ihre eigenen Regeln festlegen. Hierbei kann ein Mediennutzungsvertrag oder ein schriftlicher Privatvertrag helfen. Wichtig ist, die Reduzierung als persönliches Ziel zu formulieren und zu visualisieren.

Zeit in Hobbys, Hilfsprojekte oder Outdoor-Aktivitäten stecken

Wer nur jeden Tag eine Stunde weniger mit seinem Smartphone verbringt, hat reichlich Zeit, ein kreatives Hobby oder ein Hilfsprojekt zu starten. Egal, ob beim Basteln, Gärtnern oder beim Einkaufen für die oder den hilfsbedürftige*n Nachbar*in – die Zeitinvestition wird persönlich erfüllender sein als hunderte von Likes und Kommentaren. Bei Aktivitäten im Freien, z.B. Joggen oder Wandern, wird man dazu gezwungen, sich auf sich selbst und die Umgebung zu fokussieren. Genau diese Fähigkeit wird bei Social-Media-Aktivitäten vernachlässigt.

Dankbarkeit und Entschleunigung

Wer ständig versucht, durch Likes und Kommentare positive Emotionen zu triggern, merkt gar nicht wie viele Dinge im Leben Glückshormone hervorrufen können: ein leckeres Essen, eine tolle Aussicht, ein Spieleabend mit Freunden, ein Pingpong-Turnier, ein voller Kühlschrank – lauter Dinge, für die man dankbar sein kann. Wer bewusst dankbar ist und diese „kleinen“ Dinge zelebriert und wertschätzt, verlernt dadurch seine Verlustangst. Auch das bewusste Entschleunigen und Innehalten kann dem Smartphone-Rausch seine Kraft nehmen.

Empathie für die Personen hinter den Fotos

Zuzugeben, dass in sozialen Medien oft nur Ideale und optimierte Realitäten dargestellt werden, kann schwer sein. Vor allem dann, wenn man seine eigenen Social-Media-Darstellungen optimiert, retuschiert und zensiert, in dem man nur die makellosesten Fotos verwendet. Bei dieser Oberflächenoptimierung kommt leider die Empathie für die Person hinter den Fotos zu kurz. Auch Personen mit wunderschönen, farblich abgestimmten Instagram-Profilen haben mitunter Krankheiten, Beziehungsprobleme oder Ängste – und benötigen zuweilen Hilfe von außen. Betroffene, die versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und Empathie für die Person dahinter zu entwickeln, verringern dabei den Druck, den sie auf sich selbst ausüben.

Unterstützung holen

Wer längerfristig Schwierigkeiten dabei hat, seine Smartphone-Aktivitäten zu reduzieren und immer wieder an seinen Lieblings-Apps kleben bleibt, sollte professionelle Hilfe einholen. Familientherapeut*innen oder Schulpsycholog*innen können ein erster Anlaufpunkt sein.

Stand: August 2023

Weiterführende Informationen

Link-Tipps

Volkskrankheit FOMO - Fear Of Missing Out

Mailab (YouTube-Kanal)

12 Red Flags that Someone has FOMO (fear of missing out)

powerofpositivity.com

Medienpädagogische Beratungsstelle für Eltern und Lehrkräfte

kindermedienland-bw.de

Beratungsstellen vor Ort

kindermedienland-bw.de